仕事の学校は、2008年8月4日~9日に開催されました。ご協力ありがとうございました。

「仕事の学校」は、高校生を対象とした自分自身の仕事観をつくる5泊6日の合宿型セミナーです。

9時30分。いよいよ最終日最後のプログラム。「夢と仕事と自分と社会」をタイトルにした3時間。5泊6日を過ごした参加者17名が一つの輪をつくり、真ん中にマイクが置かれている。「では、最後のプログラムです。《夢と仕事と自分と社会》について、自由に時間を使ってください。ルールは3つ。1つ目、話す人はマイクを手に持って自分の席で話す。2つ目、マイクを持っていない人は、とにかく黙って聞く。3つ目、一人の人が何度話しても良い。では、はじめてください。」 スタッフは後ろで見守る。5泊6日の集大成。参加者を信じて、場と時間を委ねる。しばらく沈黙が流れる。最初にマイクを取るのは、誰でも緊張する。その沈黙が破られると、順々に自分の思いを口にする。17人が話し終わったところで一度休憩。

10時30分、再開。最初にマイクを手にした参加者が、みんなへ質問を投げかけ、それに一人ずつ答える。それが2回繰り返され、それ以降は意見が溢れ出す。その姿を見ながら、5泊6日で彼ら彼女らが学びとったものの大きさと深さを感じる。

12時。紙が配られ応募時の課題が提示される。

あなたにとっての「夢」「仕事」「自分」「社会」の4つの関係を図解してください。必ず「夢」「仕事」「自分」「社会」の4つの言葉を使用し、それ以外の言葉も自由に使用してください。

時間は30分間。初日の「ミネラルウォーターにつながる仕事」では、正解を教えてもらえないことに不安を感じていた17名も、思い思いの「回答」をしっかりと書き切った。

昼食、そしてスイカ割り。その間にスタッフは卒業証書の用意。各班の担任が、一人ひとりにメッセージを寄せ、それが卒業証書として印刷されている。

いよいよ卒業証書授与式と閉校式。まずはお世話になった施設職員の東海林さんへ感謝状。次に卒業証書授与式。みんなの前で担任から一人ひとりの参加者へ。「読み上げながら泣いちゃうかもなあ」という事前のスタッフの予想は的中。4人の担任が全員、涙を流しながらの授与。「オレ、卒業式で初めて泣いた。いままで学校の卒業式で泣いたことないのに...」という参加者も。5泊6日の写真を映像化したものを笑顔で見て、集合写真を撮る。閉校。

出発までの時間、メールのアドレスや電話番号の交換、仕事の学校ポロシャツにメッセージを書きあう。5泊6日、毎日快晴、暑かった。唯一の高校3年生の参加者の一人が「今のわたし」でこう書いている。 「今年は日本中の高3の中で唯一この体験をできた自分は他の高3よりも一歩リードできてると思う!」と。そして6日間が終わった。

出発までの時間、メールのアドレスや電話番号の交換、仕事の学校ポロシャツにメッセージを書きあう。5泊6日、毎日快晴、暑かった。唯一の高校3年生の参加者の一人が「今のわたし」でこう書いている。 「今年は日本中の高3の中で唯一この体験をできた自分は他の高3よりも一歩リードできてると思う!」と。そして6日間が終わった。

これまでの体験を徹底的に話し、書き、とにかくアウトプットすることに1日を使った。この日のワークショップの進行には、3日目の講師である西村佳哲さんの進行方法を大いに参考にさせて頂いた。

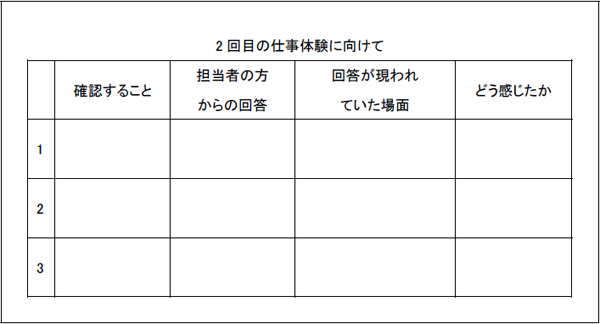

9時30分、まずは2回の仕事体験の振り返り。 3日目に決めた各班3つずつの確認事項についてまとめる。最初に、10分間で一人ずつが整理する。次に、班でのディスカッションを30分。班での発表練習を10分間、班ごとの発表5分、それに対する質問を5分。まとめの視点、発表のレベル、質疑応答の質、すべてが初日よりもレベルアップしていることを参加者自身も実感していることがわかる。

この様子をご覧になっていた大葉ナナコさんに、11時から講演をして頂く。「幸福を産み出す仕事」というテーマで学ぶ。「オレも子どもを産みたくなった」という男子の感想もあり。

この様子をご覧になっていた大葉ナナコさんに、11時から講演をして頂く。「幸福を産み出す仕事」というテーマで学ぶ。「オレも子どもを産みたくなった」という男子の感想もあり。

昼食は庭で流し素麺。大学生スタッフ中心に、宿舎の職員の東海林さんの大活躍もあり、見事な流し素麺会場が設営される。すっかり人間関係ができた参加者は、思う存分、夏の一時を過ごした。

昼食は庭で流し素麺。大学生スタッフ中心に、宿舎の職員の東海林さんの大活躍もあり、見事な流し素麺会場が設営される。すっかり人間関係ができた参加者は、思う存分、夏の一時を過ごした。

13時30分、ワークショップ。「2050年にどんな自分になっていたいか、どんな社会になっていてほしいか」を15分間、ワークシートに書く。その後、5年後、つまり2012年にどんな自分になっていたいか、どんな社会になっていてほしいかを同じようにワークシートに15分間書く。「将来のこと」というと、自分のことだけになりがちだが、しっかりと社会のことも考えていくことを大切にしている。また、まず、43年後という遠い将来を考え、次に5年後という近い将来を考えることで、今の延長線上ではない自分の将来を発見することができる。ワークシートに記入後は、以下の形式で互いの「2050年の自分と社会」「2012年の自分と社会」についてシェアを行った。

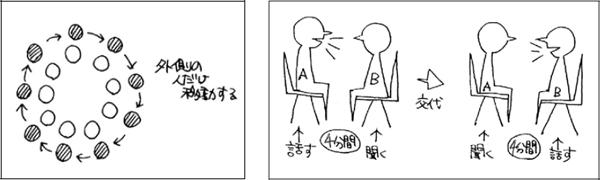

全員で二重の円をつくる。向かい合わせになり、外側の人(Aさん)が4分間話す。Bさんは聞き役。次に、Bさんが4分間話し、Aさんは聞き役。終了したら、外側の人だけが一つ移動し、別な人と同じことを繰り返す。これを5回繰り返す。

当然のことながら5回、まったく同じ話ができるわけではなく、少しずつそれが変化してくる。何度も将来の自分と社会について話すと同時に、5人分の他人の考える自分と社会について聞くことで、少しずつ将来の自分と社会がより鮮明に見えてくる。終了後は、「こんなに自分の将来、社会の将来を繰り返し話すのは初めて」という感想があちこちで聞こえてきた。

休憩後、いよいよこの仕事の学校のテーマである「わたしにとって仕事とは何か」について取り組む。まずは、5日間をスライドで振り返り、これまでに記入したワークシートをすべて各自に返却する。返却されたワークシートを、各自が、じーっと20分間ただ見返す。

休憩後、いよいよこの仕事の学校のテーマである「わたしにとって仕事とは何か」について取り組む。まずは、5日間をスライドで振り返り、これまでに記入したワークシートをすべて各自に返却する。返却されたワークシートを、各自が、じーっと20分間ただ見返す。

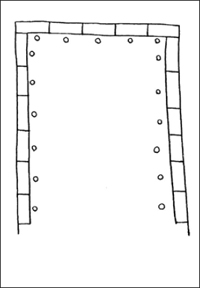

休憩後、机と椅子を右図のように並び替え、それぞれが壁に向かえるようにし、「あなたにとって、仕事とは何ですか?あなたは、何のために仕事をしますか?」というテーマでA4のワークシートに自由に書いていく。時間は90分間。これまで自分が話したこと、聞いたこと、書いてきたこと、体験したことを振り返りながら、悩みながらも黙々と書いていく。おしゃべりもなく、とにかく静かに時間が進む。集中度が高く、咳ばらいするのも気を使う。希望者は、各班の担任と別室で個別相談。約半数が相談しながら、自分の考えをまとめた。このような形で「わたしにとって仕事とは何か?何のために仕事をするのか?」について書いたものが、実施報告書31ページ以降に掲載したものである。90分間が終わると、「疲れたー」の声と同じくらい、「時間が足りなかった」「まさかこんなに長い時間、自分が何かを書けるとは思わなかった」などの驚きの声があがった。それぞれの表情に充実感がみなぎっていた。

休憩後、机と椅子を右図のように並び替え、それぞれが壁に向かえるようにし、「あなたにとって、仕事とは何ですか?あなたは、何のために仕事をしますか?」というテーマでA4のワークシートに自由に書いていく。時間は90分間。これまで自分が話したこと、聞いたこと、書いてきたこと、体験したことを振り返りながら、悩みながらも黙々と書いていく。おしゃべりもなく、とにかく静かに時間が進む。集中度が高く、咳ばらいするのも気を使う。希望者は、各班の担任と別室で個別相談。約半数が相談しながら、自分の考えをまとめた。このような形で「わたしにとって仕事とは何か?何のために仕事をするのか?」について書いたものが、実施報告書31ページ以降に掲載したものである。90分間が終わると、「疲れたー」の声と同じくらい、「時間が足りなかった」「まさかこんなに長い時間、自分が何かを書けるとは思わなかった」などの驚きの声があがった。それぞれの表情に充実感がみなぎっていた。

このメンバーで食べる夕食もこの日が最後。気になる女子の近くの席に座ろうと頑張る男子の姿もちらほら。

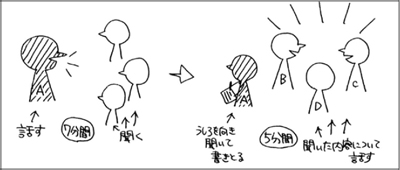

夕食後は、5日間の自分自身を振り返るワークショップ「わたしの変化」。いつものようにA4用紙が配布される。まずは10分間、「変わったこと、気づいたこと」を書く。次に同じく10分間、「変わらなかったこと、わからないこと」を書く。3日目くらいからだろうか、こうして書いている時間は、おしゃべりはもちろん、周りの様子を気にすることもなく、集中し黙々と紙にペンを走らせている。そして各班で以下の図のように参加者がお互いの書いたことを話し、聞き、フィードバックし、それを書き留める。これは3日目の西村さんのワークショップで学んだ手法だ。

夕食後は、5日間の自分自身を振り返るワークショップ「わたしの変化」。いつものようにA4用紙が配布される。まずは10分間、「変わったこと、気づいたこと」を書く。次に同じく10分間、「変わらなかったこと、わからないこと」を書く。3日目くらいからだろうか、こうして書いている時間は、おしゃべりはもちろん、周りの様子を気にすることもなく、集中し黙々と紙にペンを走らせている。そして各班で以下の図のように参加者がお互いの書いたことを話し、聞き、フィードバックし、それを書き留める。これは3日目の西村さんのワークショップで学んだ手法だ。

まずはAさんが7分間、書いたものを元に「今のわたし」というテーマで話す。他の班のメンバーは黙ってそれを聞く。7分間一人で話すというのは大人でも結構つらい。7分間が経過したら、今度は今まで黙って聞いていた他のメンバーが、Aさんの話したことについて感想や意見を言う。「Aって最初はなんかしらけてなかった?」「3日目くらいからがんばってたよね。」「いいやつだよ、ほんと。」「仕事の学校終わってからも、がんばってほしいよなあ。」など、5日間一緒に学んだからこそ、素直な言葉が次々に出てくる。この間、Aさんは後ろ向きになり、黙って言われたことをメモする。これを班の人数分繰り返す。今回は5人で行ったので、約1時間これを行ったことになる。自分のことを素直に話し、それについてフィードバックをもらうという経験は、きっと彼ら彼女らにとって貴重な時間になっただろう。

10分間の休憩後、机の配置をロの字型にして座る。A3の白い紙が配られる。初日の頃は、白い紙が配られると「何を書かされるんだろう」と不安そうだった参加者も、この頃になると自分の頭で考えて書くことになれている。今回のテーマは「今のわたし」。時間は20分間。その後、これまた3日目の西村さんのワークショップの時にやったように、左隣の人に自分の書いたものを渡す。自分の手元には右隣の人が書いた「今のわたし」がある。2分間の時間で余白にメッセージを書く。これを人数分繰り返す。最後には、自分の手元に自分以外の参加者からのメッセージがたくさん書かれている。これを5分間じっと見つめる。微笑みながらも見つめる目は真剣。21時30分終了予定を大幅に延長して22時10分過ぎ終了。

実施報告書49ページ以降に掲載したものが、この日の最後に書いた「今のわたし」である。但し、他のメンバーからのメッセージは省略している。

2回目の仕事体験。慌ただしい朝にも、少し余裕が見られる。1回目のような不安そうな表情は消え、「今日は何ができるのかな」というような顔つきが多い。仕事体験中、スタッフはただただ黙って待つのみ。この日までのワークシートをスキャンし参加者別に整理したり、参加者の日記にコメントを書いたり、翌日のワークショップの準備をしたりなど、事務作業をこなす。

夕方、それぞれの仕事体験先から、続々といい表情で参加者が帰ってくる。ところが、ある会社に仕事体験した2名の女子が、号泣しながら車から降りてきた。一体、何があったのか?嫌なことでもあったのだろうか...。不安に思い、迎えに行ったスタッフに確認したところ、「いや、とても感動して涙が出ているらしい。」とのこと。ほっとひと安心。それほど強烈な体験ができたことを、うらやましく思うと同時に、受け入れ先の方に感謝。

夕方、それぞれの仕事体験先から、続々といい表情で参加者が帰ってくる。ところが、ある会社に仕事体験した2名の女子が、号泣しながら車から降りてきた。一体、何があったのか?嫌なことでもあったのだろうか...。不安に思い、迎えに行ったスタッフに確認したところ、「いや、とても感動して涙が出ているらしい。」とのこと。ほっとひと安心。それほど強烈な体験ができたことを、うらやましく思うと同時に、受け入れ先の方に感謝。

連日、夜のプログラムは21時30分過ぎまで行っているため、この日の夜は、プログラムを実施せずにフリータイム。会場で、「てんびんの詩」という、仕事をテーマにした映画を上映。フリータイムのはずなのに、ほとんどの参加者がこの映画を見て、ストーリーと4日間の体験と重ね合わせているようだった。

連日、夜のプログラムは21時30分過ぎまで行っているため、この日の夜は、プログラムを実施せずにフリータイム。会場で、「てんびんの詩」という、仕事をテーマにした映画を上映。フリータイムのはずなのに、ほとんどの参加者がこの映画を見て、ストーリーと4日間の体験と重ね合わせているようだった。

仕事の学校終了後、すべての仕事体験先にご挨拶に伺った。多くの仕事体験先で、「1回目と2回目では、仕事を体験する姿勢がまったく違った。真剣さが感じられた。1回目と2回目の間の一日で、いったい何があったんですか?」というような質問を多く受けた。プログラム構成の手ごたえを強く感じたフィードバックであった。

3人の講師の講演の日。中学校卒業後、一貫して家具の制作に携わる長原實さん、いくつかの職場で活躍するものの、すべて「異文化交流」という場で仕事を続ける宮城香織さん、自らの仕事は、「つくる/教える/書く」の三種類と説明し、「自分の仕事をつくる」という著書もある西村佳哲さん。参加者は、三人三様の仕事観に触れつつも、三人の中にある共通点を感じ取る。西村さんの講演では、2時間以上のワークショップも体験。自分自身の考えを話し、書き、フィードバックをもらうという強烈な体験もした。前日に仕事体験をしている分、講師の皆さんの話が、自分の体験と関係づけて聞けたようだった。

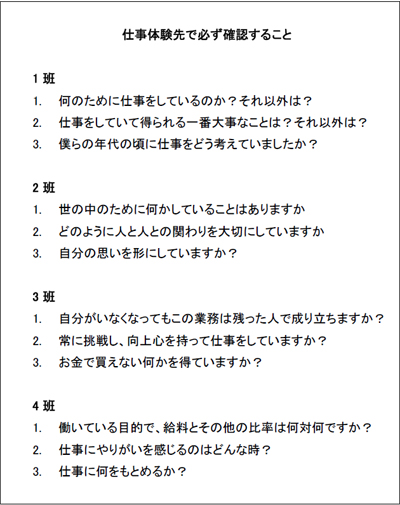

夕食後、ワークショップ「なんのために仕事をするのか?(Ⅱ)」。翌日の仕事体験の準備。各班でディスカッションをし、仕事体験先で必ず確認することを3つずつ決める。ディスカッション後に班毎に発表を行ったが、前日の夜の発表とは見違えるくらいに堂々とした発表。おそらく、昼間の西村さんのワークショップの効果。

このような「確認すること」を、単なるインタビューで終わらせないために、以下のようなフォーマットで各自がまとめることとした。

21時45分、プログラム終了。

1回目の仕事体験の朝。最も早いチームは、6時前に起床、急いで朝食、7時前には出発。満員の通勤電車に1時間強乗る。その他のチームも慌ただしく朝の時間を過ごす。仕事体験では、全員おそろいの白いポロシャツを着る。しおりと、仕事体験用のメモを持ち、緊張の面持ちで、スタッフの車に乗りこみ、各仕事体験先へ。

1回目の仕事体験の朝。最も早いチームは、6時前に起床、急いで朝食、7時前には出発。満員の通勤電車に1時間強乗る。その他のチームも慌ただしく朝の時間を過ごす。仕事体験では、全員おそろいの白いポロシャツを着る。しおりと、仕事体験用のメモを持ち、緊張の面持ちで、スタッフの車に乗りこみ、各仕事体験先へ。

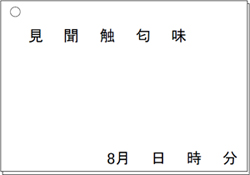

(図)仕事体験用メモ

(A5サイズの厚紙を50枚ずつ束にしているもの)

9時30分までには各チームから、到着の連絡が届く。その後は、各社の受け入れご担当者様にお任せ。事前に何回も打ち合わせを繰り返したものの、スタッフにも若干の不安は残る。タイミングを見て、各仕事体験先をスタッフが巡回。受け入れご担当者様に挨拶をし、体験の様子を覗き見る。

17時30分頃、疲れを見せながらもいい表情で少しずつ仕事体験先から参加者が帰ってくる。さすがに、都内での仕事体験先チームは、1時間強の「通勤」のせいか、ぐったり疲れている。夕食を食べならが、お互いの仕事体験を語り合い、「えー」だの「おー」だのの歓声が飛び交う。スタッフも各仕事体験先での活動を聞きとり、ほっと胸を撫で下ろす。

夕食後、1回目の仕事体験の振り返り。6つの仕事体験先別にディスカッション。

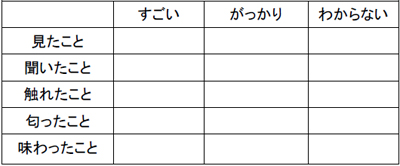

仕事体験中には、仕事体験用メモも手に持ち、気づいたことをメモした。これをもとに、次の表にまとめる。

その上で、各仕事体験先毎に、以下のフォーマットで仕事体験をまとめて発表した。

体験をまとめたり、グループでディスカッションしたり、発表することに慣れていない参加者も多く、かなり苦労しながらのまとめとなった。しかしながら、各自が真剣に仕事体験をし、それぞれの視点で「仕事とは何か?」「何のために仕事をするのか?」という問いに取り組んだことが窺えた。

21時45分、プログラム終了。

10時30分。JR武蔵野線吉川駅集合。5泊6日分の荷物を抱えた参加者が、緊張と不安の表情で集まる。迎えの車に乗り、会場のセミナーガーデンへ。荷物を置き、資料を受け取り、好きな場所に着席。同乗した人、隣になった人と少しずつ談笑する者、緊張のまま黙っている者、様々。

11時。開校式。関西から参加した1名が、電車に迷うとの連絡が入る。大学生スタッフ1名を迎えに出向かせる。到着に時間がかかりそうなので、開校式をスタート。参加者、スタッフが全体で円をつくり、比較的静かな開校式。生活のルール、確認事項の説明後、実行委員長の本城から、会期中に大切にする三つの姿勢「正解より回答」「思考より試行」「成功より成長」、そして「0.9と1.1」についての話。

11時。開校式。関西から参加した1名が、電車に迷うとの連絡が入る。大学生スタッフ1名を迎えに出向かせる。到着に時間がかかりそうなので、開校式をスタート。参加者、スタッフが全体で円をつくり、比較的静かな開校式。生活のルール、確認事項の説明後、実行委員長の本城から、会期中に大切にする三つの姿勢「正解より回答」「思考より試行」「成功より成長」、そして「0.9と1.1」についての話。

11時30分。チームビルディング。スタッフの長尾のファシリテートにより、お互いの名前を覚え、参加者、スタッフ全体の一体感を醸成するためのアクティビティを実施。声を出し、体を動かすにつれ、少しずつ緊張がほぐれ、笑い声が増える。

11時30分。チームビルディング。スタッフの長尾のファシリテートにより、お互いの名前を覚え、参加者、スタッフ全体の一体感を醸成するためのアクティビティを実施。声を出し、体を動かすにつれ、少しずつ緊張がほぐれ、笑い声が増える。

12時30分。食堂に移動し昼食。チームビルディングの効果もあり、リラックスした雰囲気。それでもまだやはり、多少の緊張感は残っている。

13時30分。チームビルディングの後半。2チームに分かれて「ワープ」や「にぎにぎゲーム」。チームごとに作戦を立てながら、相手よりも早くミッションを達成する。少しずつお互いを名前で呼べるようになる。

14時30分。休憩、そして各自の部屋へ荷物を持って移動。4人部屋での5泊6日の共同生活のスタート。

15時30分。ワークショップ「ミネラルウォーターにつながる仕事」。A4用紙にミネラルウォーターに関連する仕事を、自由にリストアップしていく。箇条書きにする者、チャートにする者、各々好きなように書いていく。なかなか書き出せずに悩む参加者も見受けられる。書き終えたら、各班でのディスカッション。それぞれの意見を集約し、配布された模造紙にまとめる。最後に4つの班のまとめを貼り出す。以上、終了。しかし、参加者は「え?それで結局のところの答えは何なんですか?」といった戸惑いの表情。まだまだ「正解より回答」に慣れず、「正解」を求め、「正解」がないことに不安を覚える参加者多数。

休憩後、仕事体験先の発表と注意事項の連絡。仕事体験先は、事務局でランダムに割り当てているため、自分の希望とは違う業種の会社だった参加者はがっかりした様子も見せる。バイトすら未体験の参加者にとっては、「仕事体験」と言えども不安な様子。体験のポイントの説明を受けるも、その不安は解消しないようだった。

18時。夕食。チームビルディングや班毎のディスカッションも経験しているだけに、昼食よりだいぶん賑やかに。地方からの参加者には、移動の疲れもあってか、あまり食欲がない子も見受けられる。

19時30分。ワークショップ「何のために仕事をするのか?(Ⅰ)」。まずは1903年に初飛行したライト兄弟のフライヤー号と、2005年のエアバス社の最新鋭機A380の写真を眺め、100年の変化を感じ、この100年間で、新しく生まれた仕事、なくなった仕事、変わらない仕事を考える。その後、1950年の仕事、2007年の仕事、2050年の仕事について思いつくままにリストアップする。これらを通じて、自分たちが60歳前後になる2050年の社会は、今よりも大きく変化することを想像する。後半は、両親や家族が「何のために仕事をするのか?」を、各自がワークシートに書きだす。この段階では、生活のため、家族のため、お金のためというような回答が多く見られる。班でのディスカッションをし、多様な視点を学び、翌日の仕事体験に備えた。

21時30分、プログラム終了。